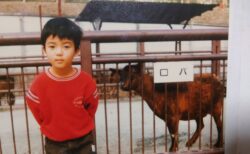

2002年、小学校から続く仲間たちとの浪人時代。社会や自分たちの将来に対して、特に明るさも暗さも感じてはいなかった。私は手にした携帯電話代を稼ぐためにバイトをしながら、勉強をしていた時期。我ながら何も考えず、平和に暮らしていたと思う。彼らとは今も関係は続いており、一番右は現在ライクブルーで働く仲間のひとり。

株式会社ライクブルーの池田治彦です。

福岡の田舎から東京に出た私が見つけたものは、究極的には私自身の生き方だったと思います。東京の街や人々と出逢い、訣別に至る20代の4年間。自分のキャリア観の核がおぼろげながら形成され、それに従って生きていくことに決めた私は、まるで東京から背中を押されるように、あるいは、異物が排除されるように、社会の広大な海へと船出することになります。

多感な学生時代-もはや私にとっては青春そのものを、手放しにすべてを肯定することはできません。今までとはまったく異なるタイプの人たちとここでも出会い、好かれることもあり、ひどく嫌われることもあり、まるで渋谷のスクランブル交差点と同様、何の感慨もなくただすれ違う人たちがほとんどであり…しかし、自分の狭い世界で考えられることなど取るに足らないものだったのに、それが精いっぱいで、揺れ動き、揺さぶられながら必死に生きていたことは確かです。

刹那的な喜びに翻弄され、自己の葛藤と悩みに苦しむ中、後に私の仕事や起業のあり方につながる何かを、私は東京で拾ってそれを後生大事に抱えて生きていくことになります。その全てを表現しきれるかは私の筆次第で、書き進めてまいります。今回はその入口部分について。

人の可能性を誰が決めるのか

2003年3月、高校卒業から一年浪人の末に東京大学教養学部文科一類に私は合格した。地方で育ったほとんどの人と同様、高校を卒業してどうするかとか、何をするのかとかは10代後半で決めることになった。私の場合、大学に行くにしても東京あたりの法学部か外国語学部と思っていたくらいで、明確な目標などないまま高校に入学している。まさか田舎出身の自分が東大を目指すなんて露ほども思っていなかったし、そもそもそんなことは不可能であり、話題にすれば笑い飛ばされるレベルのことだった。

恐らく高二の終わりから高三の初めごろ、とある熱血先生から「お前なら東大に行ける」と言われ、その気になったことは間違いがない。我ながら単純だったと思うし、今でもあまり変わりはない気がする。ただし、その一言が無ければ全く別の人生を歩んでいたのは確かだろう。組織論を専門とする今の私から言えば、ストレッチ目標を示されて素直に受け入れた自分がいた、ということになる。

そこから勉強はしたものの、そうは問屋が卸すはずもなく現役では不合格となった。そもそも、「東大一直線!」みたいな人たちが全国から受験するのだし、総合的な学力にもいまいち自信がなかった。自分自身に半信半疑な状態で、甘くない現実を知ったことになる。つまり、挫折を味わった。

既に自分の弱点はわかっていて、それに向き合わざるを得なかった。高校4年目を迎え、決めたのは一つだけ。とにかく「毎日欠かさず、数学の問題を解き続ける」だった。一度不合格になって精神的にも吹っ切れたのか、数学の成績が上がるようになって自信がついたのか、二度目の受験では最後の英語が終わった際に「受かっただろう」という手応えを得た(それでも、数学は最後まで不安だったが、偶然、解ける問題に出会えたのが幸運だった)。帰り際に教授たちが「英語のリスニングわからなかったですね」と話しているのを聴いて、そんなもんかなと思ったのを鮮明に記憶している。

田舎町に生まれ、特に教育熱心な家庭で育ったわけでもなく、神童と呼ばれたわけでもなく、将来キャリアに情熱があったわけでもない。そんな自分の選択肢の可能性が広がっていったのは、一体何だったのだろうと不思議な気持ちになる。学校や家庭の環境か、将来を決定づけるような一言をくれた先生の存在か、自分自身の気質か。

人生は無数の掛け算であると、よく思う。自分の人生を構成する掛け算のどの要素が欠けても、今の解にたどり着くことはない。もし、親がひとこと「あんたは家から出て行ってはならない」と言っていたら、高校の先生が「現役で合格できるところにしておけ」と言っていたら、自分が安易に手の届く目標を掲げていたら…その他、私に影響を与えた無数の要素があったから「今」があるだけで、この掛け算の答えは「運」としか言いようがない。

いずれにせよ、この時期に私が学んだ大きな教訓は「自分には逃げずに向き合うことの大切さ」と「毎日の積み重ねで苦手なことも克服できる可能性があること」の2つだった。もちろん、その後の私はやはり向き合うことをせずに逃げた経験もあるし、努力ではどうにもならなかったこともある。しかし、結果はどうあれ、何かを積み重ねることは、何も積み重ねないよりもはるかにましだと、この考えはその後の人生において重要な役割を果たした。社内で私が「ゼロはいつまで経ってもゼロ」と言うことがあるが、この言葉は20歳手前での経験に根差している。

そして、何よりも重要な教訓は「自分の可能性を自分で決めつけないこと」と、「他人に自分の可能性を決めさせないこと」、そして、「他人の可能性を勝手に決めないこと」である。その人の人生やキャリアの可能性を広げるパズルのピースは、自分自身も持っているし、他人も持っている。自分の可能性を、自分がピースを埋めずに道を狭めたり、他者が埋めないからと道を決めつけないことだろう。もし、他人が大事なピースを埋めてくれれば、それは運が良かったと思うしかない。もし、自分の強い意志で掛け替えのないピースを埋められたとしたら、その自分を肯定する生き様にするしかない。

最後に、私自身は他者の可能性を決めつけないようにしている。これは子ども達や社員、他社の人材育成時に心がけていることであり、専門用語を使えばバイアス(偏見・決めつけ・思い込み)を極力排している。過去の経験上、私の経歴と容貌から、私が勝手に他人を見下したり評価したりしていると思われる節があるが、それは無いと自分で思う。しかし、40~50代くらいの人たちでは、努力や考えること、自分と向き合うことをしてこなかったなと感じる人に、まれに出会うことがある。それも、本人の今後のキャリアへの態度次第なので、やはり決めつけることなく淡々とその後の様子で判断する。したがって、「人の可能性は年齢によっても決まるのか?」の問いには、「その人次第」と答えるしかない。50代でも見事に良い変化、成長を遂げた人も目の当たりにしてきた。決めつけない態度こそが、正しい判断の出発点なのだろう。

東京で見た時代感、東京から見た地方の時代感

東京の街は建物が顔であり、人が顔ではない。福岡の街の明るさと、どこか気の抜けた緊張感のなさは一体どう生まれているのだろう。人々の顔には気楽さがあるように思う。東京に長く住む人々の顔には、目に見えない疲れのしわのようなものが刻まれていると感じる。それはどこから来るのだろう。もちろん、そんなことは二十歳の私には思いもよらなかったことだし、それが良いとか悪いとかでもない。

東京で暮らし始めた私は、渋谷駅や池袋駅で、行きかう多数の人ごみの中、例にもれず見知らぬ人から声を掛けられていた。1年もすると声をかけられることはなくなり、なんだか自分が東京の人になった気がした。それはそれで、煩わしさはなくなったからよかった。ただ、どうやってあの大多数の人のなかで、声を掛ける人と掛けない人を見極めているのか? 田舎者丸出しだったのかなとか不思議に思う。

東京で私が感じたことに、活気とか人の勢いとかそういうものはなかった。あえて表現するならば、「規則正しい混沌」を淡々と繰り返している、そんな印象だった。通学の電車や街中で見たのは、大多数の顔の無い人たちであり、そして、また私自身の顔も無くなっていた。荘子は「混沌」の顔に人と同じ穴を空けると7日で死んだと書いたが、東京のそれは秩序だった混沌であり死ぬことはなく、穴を空けるとすれば、それは人との出会いによる温かな心情の現れを意味するのだろうと思う。

ある朝、西武池袋線で通学していると(練馬から駒場に通っていた)、急にサラリーマン風の男性が少し離れた所で倒れた。私が一番驚いたのは、周りの人が誰も手を差し伸べようともしなかったことだ。いや、もしかすると気付いていなかったのかもしれないし、見なかったことにしたのかもしれない。それに、通勤途中の人からすれば変なことに巻き込まれたくなかったのだろう。私が「大丈夫ですか」と声をかけ、腕を掴んで起こしたところ、自力でも立ち上がれる様子だったので安心した。その間、誰かが手を貸してくれることもなかった。「冷たい人たちなんだな」と二十歳の私は単純に思った。私にも、倒れたおじさんにも、以下同文の人たちにも、顔に穴は空かないのだと感じる決定的な瞬間だった。

無関心、疎外、閉塞…体の末端から何かにむしばまれて状態が悪化していくように、日本社会も少しずつひび割れのようなものを起こしていったのかもしれない。これは都市部に限らず、私が住んでいた田舎町でも例外ではなかった。小学生の頃、新興宗教団体の活動について家族が話していたのを記憶している。私が通った学校は一学年120名くらいでこじんまりとしていたし、当時は教師たちと親のつながりもかなり強く、田舎ネットワークの力で様々な情報が有機的に取り交わされていた。その中で、とある若手の女性中学教師が親や教師を活動の集まりに誘っている、という話があった。後にその宗教団体は未曾有の大事件を起こし、大きな衝撃が田舎にも走ることになる。

子ども心にはわからなかったが、バブル崩壊の影響や大震災の発生、そういったものを背景に社会的無気力感が生まれざるを得なかったのかもしれない。また、家庭用ゲーム機、パソコン、アニメ、アイドル、音楽アーティストのジャンル拡大、テーマパーク、そして、携帯電話とインターネットの登場など、興味関心の対象が徐々に細分化されていく流れも、90年代に加速したと思われる。結果として、社会に対する疑問や怒りというよりも、「個」が確保しやすくなったことを背景に、ある程度は個別の消費を楽しみつつ、いつの間にかできあがっていた既成社会の人生ゲームをどう攻略するか、自分を主人公として最適な解を探し続けるような旅人としての気持ちが、将来の不透明さが増す中ではぐくまれていった感覚ではないか。

2000年代前半に東大で出会った人たちの間で、「公の精神」とか「社会変革」とか、国家や日本社会が主語になるような話はほとんど無かったし、そんな話をしても仕方なかった様子を思い出す。もちろん、私の周りには数多くの国家官僚として国のために働いている人がいるし、政治家を志して実現した人もいる。しかし、価値観の多様化と個別化が既に始まりつつある時代だったことを今でも強く感じていて、社会的大義や、国家に対する自己効力感をもはや持ちえなかったのが多数派だろうと思う。「いつか俺/私たちが社会を変えてやる」とか、安居酒屋の一角で熱く語っている無知無謀な学生がいる時代ではなかったのだ。

どちらかと言えばかしこく、スマートで、大人しい、しかし、とても優秀な学生たち。私はその中で、もがき、あがき、暴れ、苦しむことになる。

(続く)