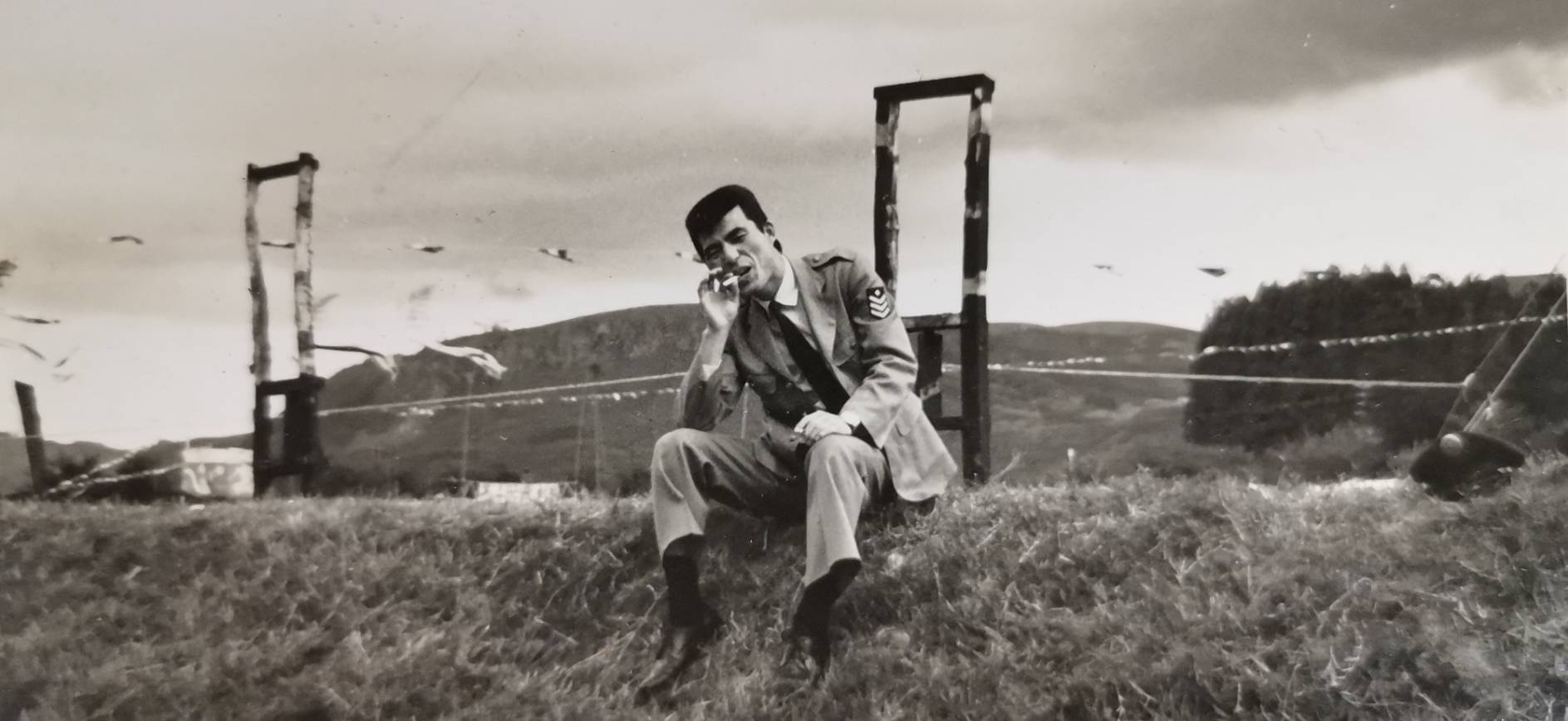

20代の父の写真。陸上自衛隊北部方面隊札幌駐屯地の近くと思われる。なんだかいけすかない感じもするが、およそ、男の20代とはこのようなものなのだ。

株式会社ライクブルーの池田治彦です。

時々、考えるのです。私が学生を終えて広大な社会の海へと向かう旅路は、もし、異なる大学へ行っていたら、その道筋は違ったものになり、結果としてあの時とは別の道を選んでいたのだろうかと。

歴史に”if”が無いように、人生に”if”もありません。しかし、私にはどうしても大学以前の約20年間が、その後の道を決めていたようにしか思えないのです。つまり、人生に”if”(異なる大学へ行った)があったとしても、私は当然の帰結のように最後には同じ道をたどったのだろうと思います。

私は大学卒業後に、海上自衛隊幹部候補生学校(広島県江田島市)に入りました。4年間の東京生活には何の未練もなく、ただ自らの新しい道を求め、海外の仕事をしたいという単純な希望を携えて。何が私の仕事観に影響を与え、どのような決定を促していったのか。ここでは、私の人生にすでに用意されていたかのような、宿命的な道筋をたどることにしましょう。話は、大きく遡ったところから始まります。

泡沫のごとき幼い命がつないだもの

私の父は終戦の年2月に、旧満州国で生まれた。今生きていれば80歳。満鉄(南満州鉄道株式会社)の社員だった祖父は、終戦後に暗殺されたと伝え聞く。1946年5月に第一号の引き揚げが始まったとされるが、その後数年をかけて、戦後の大混乱の中で150万人の大陸・半島在住者が日本列島へと帰国を果たした様は、想像を絶する。

私が顔も名前も知らない祖母は、頼るべき伴侶もなく、幼い子どもたちを抱えて一体どのように福岡へとたどり着いたのだろうか。どのタイミングで帰国したのかはわからないが、恐らく父が生まれてから2〜3年が経ち、歩ける年齢にはなっていたのだろう。大勢の人が押し掛ける引き揚げ港で、父が家族から離れて行方不明になる事件がその時に起きたからだ。後年、父は「口減らしのために手を離した」と恨み節を言っていた。

しかし、その前の満州を離れるとき、父の家族の面倒を見ていた中国人夫婦が、幼い父親を子ども代わりにもらい受けたいと申し出たが、祖母はそれを断ったと叔父から聞いた。戦後のある日、大混乱のさなかに現地で暴動が起き、父たちの家にも暴徒が押しかけてきた。その中国人家族が子どもたちを必死にかくまい、まだ赤ん坊の父が泣かないように必死になって守ってくれた場面も、叔父は記憶していた。彼らは父のことがとてもかわいかったのだろうが、祖母にとってはやはり、祖父の忘れ形見として遅く生まれた子への愛が大きかったのだろう。だから、父の恨みもわからないでもないけれど、ただの邪推でしかない。

多くの人がひしめき合い、混乱する中で、軍人の方が父を抱っこして親を探してくれていたという。父は家族と無事に再会し、家族との道を踏み外すことなく、切れかけた命もつながれたことになる。

藤原てい『流れる星は生きている』(1976年発行、中央文庫)は、6歳、3歳、生後1ヵ月の三人の子どもを母一人が抱えて、長春から長野までの帰郷を果たす、壮絶な帰途を描いた実話小説である。同じくらいの子どもがいる私と重ねると、私であれば恐らく耐えられずにどこかで野垂れ死んでいたとしか思えない。実際、多くの人が戦後に半島や大陸で亡くなったことがわかるし、日本を目前にした船の中で次々と幼い子どもたちが亡くなる記述もある。

藤原ていさんの帰国への執念とたくましさは凄まじく、祖母も同じような思いと経験だったか事実はわからないが、命からがら福岡の地へとたどり着き、再婚して池田姓になったようだ。幼かった父も、よく死ななかったものだと思う。80年後から見れば、蜘蛛の糸よりも細い筋がなんとかつながって、私たち兄弟の存在があるのは奇跡としか思えない。お見合いを繰り返してはうまく行かなかった母が、父と出会って一緒になったことを考えるとなおさら。

海の道へ

父は中学を卒業後、集団就職が嫌で自分で大阪梅田へと行き、住み込みで寿司屋で働いていた(どうやら職を転々としていたらしい)。夜中、トラックがたくさん止まる駐車場に寿司折りを届け、運転手から「北海道の自衛隊の音楽隊が人を集めている」と聞き、18歳になってから一路札幌へ。楽器を触ったことなどなかったはずだが、楽器が出来ると言って入隊したというが、真偽は定かではない。時は1964年の東京オリンピックで日本中が湧いていたときだった。

その後、偶然出会ったピアノ調律の仕事に興味を持った父は、自衛隊をやめて専門学校で技術を身に着け、福岡は飯塚に戻って調律師として働くことになる。これ以上は長くなるので父の記述をやめるが、調律に行った先で母と出会い、紆余曲折あって結婚した。

兄二人と歳が離れて生まれた私は、父から言わせると「オマケ(予期せぬ偶然)」とのことだ。昔は「お前は川で拾ってきた」とかいう話が色々な家庭でなされたようだが、それと同類。いずれにしても、私は子どもの時に聞かされた「軍人さんに救われた話」と「父親が元自衛官」の事実が頭の片隅にあったのだと思う。私は、ふらふらと吸い寄せられるように海の道へと足を運ぶことになる。

なぜ海上自衛隊に行ったのか、よく聞かれる。冗談で「泳げなかったから」と答えるが、ごく一部は当たっている。海で溺れ死にそうになったことのある私は(危うく兄を巻き込むところだった)、これではいけないなと思って、遠泳訓練*1 のある海上自衛隊幹部候補生学校を選んだ。まじめに答えれば、海外活動に興味があったからだし、リーダーシップを学べるから、国防は国家にとって重要な機能である、とかもあるにはあった。ただ、就活情弱だったからかまったく民間の就職活動がうまく行かず、父のことや『坂の上の雲』が頭によぎり、4年生の夏ごろに悩んだ挙句に決めたのが事実だ。

就職活動が上手く行かなかった理由については、今考えれば当たり前だと思う。一つは、情報収集がものすごく下手だったこと。次に、少ない数しか受けなかったこと。最後に、その数少ない結果で自分には向いてないのかもなと判断してしまったこと。実は、外務省に入れればと官僚(国家公務員一種)になるための試験も受けたこともあったが、センター試験が苦手だったり、勉強時間が少なく、てんでダメだった。とにかく挫折に次ぐ挫折を経て、「これしかない」と思ったのだ。

ちなみに、大学3年生の頃に、何がきっかけかは覚えていないが「起業」も意識していたことは間違いない。世間のことも会社のこともまったく無知だったが、「会社をつくるぞ」とよくわからない意気込みがあった。親友の富永氏から「起業して何をするのか」と問われ、「ニートと経験のある高齢者をつないで社会をもっとよくする!」とか答えていた。よくわからない上から目線の慈善事業を、ビジネスと勘違いするレベルだった(とはいえ、後年、これに似たようなことを実現することになる)。

そして、起業へ

2007年春に大学を卒業し、東京を後にして江田島へと渡った時のことはよく記憶している。その後、一年弱で辞めてしまうことになるが、社会人としての原点は今も江田島にあると思っている。それくらい学びも経験も大きかったし*2 、感謝の気持ちしかない。

福岡に戻った私は、中小企業に入ってサラリーマン経験をして、29歳で在野へと下り、数年を経て今のこの会社をつくった。この過程をくどくどと書くよりも、自分の会社をつくって、どのような考え方で会社経営に臨んでいるか、そして、それはなぜなのかを書く方がこの執筆の目的に合っているので、次回からは様々なテーマを切り口に、会社のことを書いていきたい。

今思えば、20代はがむしゃらに駆け抜けた10年間だった。その後、自分自身がニートになってしばらく停滞を迎え、ひょんなことから点と点がつながっていき、起業へと運命の扉が開かれる。「運命」の文字を、「命を運ぶ」ととらえるか、「命を運ばれる」ととらえるか、40を超えた私が「そのどちらもが正しい」と清濁併せ吞む考えをできるようになったのは、少し大人になれたのかもしれない。

(続く)

*1 旧海軍兵学校時代から100年以上続く伝統 幹部自衛官への登竜門 海上自衛隊幹部候補生学校 遠泳訓練に密着 心身鍛えて団結力深める15キロ https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rcc/1328556?display=1

*2 海上自衛隊幹部候補生学校の様子は公式サイトと、X公式アカウントで伺い知れるのでぜひ見ていただきたい

公式サイト https://www.mod.go.jp/msdf/mocs/mocs/

Xアカウント https://x.com/JMSDF_MOCS